IL RETABLO DI CUSANO MUTRI, UN TESORO DA RISCOPRIRE – di Mario Colangelo, Delegazione RAM di Benevento

IL RETABLO DI CUSANO MUTRI, UN TESORO DA RISCOPRIRE

Cusano Mutri è uno dei paesi più interessanti e particolari del Beneventano. La sua conformazione assai inconsueta di affascinante presepe che si erge tra le montagne è similare a un aquilotto che sta per spiccare il volo. Tale borgo del Sannio è famoso per alcune manifestazioni di rilievo, tra cui la Sagra dei funghi o l’artistica e profumata Infiorata del Corpus Domini, ma il paese in questione nasconde anche numerose sorprese, di cui mi accingo a indicare la più splendente, un tesoro ligneo che è possibile ammirare nella Chiesa di San Pietro e Paolo.3

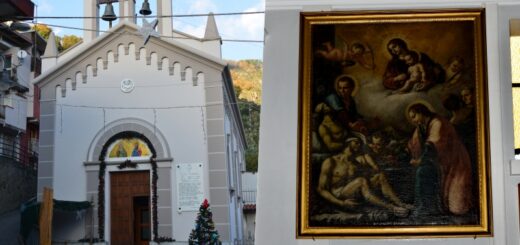

| La chiesa è la più antica della zona, in quanto risulta nominata in una bolla di Felice III risalente al 490. Sorge nella zona più alta del nucleo abitato e sulla spianata vicina al luogo dove era un tempo visibile il Castello, di cui oggi restano pochi ruderi. L’edificio religioso è nobilitato da un portale realizzato da maestro Domenico Grandillo da Oratino, databile al 1693, e all’interno è suddiviso in tre navate con ampia cupola nella zona presbiteriale. Anticamente la chiesa era illeggiadrita da una ricercata ornamentazione barocca, realizzata tra i terremoti del 1688 e il 1702, ma dopo il sisma del 1961 il luogo sacro subì lavori di restauro molto pesanti che determinarono la perdita di ogni decorazione settecentesca. |

Facciata principale della Chiesa di San Pietro e Paolo a Cusano Mutri |

Interno della Chiesa di San Pietro e Paolo |

All’interno si conserva un altare maggiore in marmi policromi commessi trasferito, da quanto risulta da un articolo del Bernich tratto da un numero di «Napoli Nobilissima» del 1902, dalla Chiesa di San Domenico Maggiore di Napoli al principio del XIX secolo. Ancora più interessante risulta però la grande macchina barocca in legno dorato e policromo ove sono inseriti busti reliquari e statue lignee, opere impreziosite dalla tecnica a estofado de oro, di derivazione iberica (ornamentazione dipinta su oro utilizzata per simulare le trame di stoffe e tessuti preziosi). Si tratta di uno dei pochi retabli barocchi presenti in Campania, e probabilmente è anche tra i più ricchi e preziosi. |

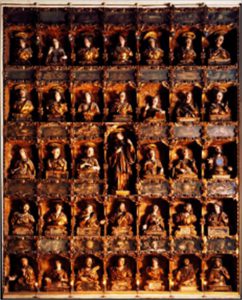

| Il retablo è un elemento d’arredo ecclesiastico di derivazione spagnola che assolve a ruolo di scenografia di fondo all’officiante della liturgia. Nato in epoca rinascimentale e affermatosi durante il periodo barocco, quando si diffonde anche nei territori del Regno spagnolo (Italia meridionale, Milanesato e America latina), il retablo ha di solito la seguente partizione: in orizzontale è formato da zona bassa (banco o bretella), primo e secondo corpo e coronamento (detto attico); in verticale ha un identico schema a partiture, mentre nella parte centrale è posta la nicchia afferente alla dedicazione del tempio; all’interno degli scomparti o delle nicchie di queste scenografiche macchine sono collocati dipinti e sculture, talvolta busti reliquiari per contenere i resti di santi oggetto di devozione. Per quanto attiene allo stile, in Italia meridionale il passaggio dal gusto rinascimentale a quello barocco avviene molto più tardi rispetto alla Spagna, ovvero tra il 1650-1660. Di retabli ne sono rimasti diversi, soprattutto nei centri di periferia piuttosto che nelle grandi città, e l’esemplare di Cusano Mutri ne è un esemplare di grande valore. |  Mastro Domenico De Luca, Retablo ligneo

Particolare dell’Eterno Padre |

Particolare dello scomparto centrale

Particolare di San Paolo

Particolare di San Pietro |

Il manufatto cusanese è suddiviso in tre ordini, di cui quello centrale tripartito mediante quattro colonne con capitelli compositi decorate da angeli, cherubini ed elementi vegetali. Ai lati si stagliano le statue di San Pietro (a sinistra) e San Paolo (a destra), mentre al centro si apre una grande nicchia vuota che doveva contenere un’altra statua o un tabernacolo. La nicchia vuota è sormontata da una piccola edicola contenente un mezzobusto raffigurante Santa Chiara ed è fiancheggiata da cinque nicchie a sinistra e cinque a destra che racchiudono dieci apostoli. L’ordine superiore è anch’esso tripartito e ha sculture che rappresentano l’Adorazione dei Magi: nella nicchia centrale è posta la Vergine con il Bambino che benedice uno dei tre magi inginocchiato (altri due magi, uno moro e l’altro bianco, entrambi posizionati a cavallo, erano ubicati lateralmente, ma poi furono derubati a seguito di un furto risalente al 1885), mentre San Giuseppe è in disparte. Il retablo è coronato da un timpano in cui è presente l’Eterno Padre affiancato da angeli. Sulle basi delle grandi sculture dei titolari della chiesa è presente la data 1661 e la firma di uno scultore sconosciuto, Mastro Domenico De Luca. Lo stile dell’opera può dirsi attardato, scevro in buona parte delle conquiste che all’epoca la scultura partenopea, soprattutto quella lignea, riusciva a ottenere in ambito spaziale, coloristico ed espressivo, e si adagia su un linguaggio schiettamente popolare e a tratti contadinesco, con alcuni riferimenti alla cultura ispanica e retablista di trenta anni prima. I pezzi più pregiati sono le due splendide sculture dedicate ai titolari, più movimentate e incombenti nello spazio. |

| Tale esemplare barocco ha anche alcune tangenze con un altro tipo di manufatto assai diffuso nel Viceregno di Napoli, ovvero l’armadio reliquiario, di cui l’esemplare più conosciuto e ricco è quello che occupa le due pareti della Cappella di Sant’Anna della Chiesa del Gesù Nuovo a Napoli, struttura realizzata nel 1677 da Giovan Domenico Vinaccia che contiene numerosi busti reliquiari dovuti alla bottega del Di Nardo e di Giovan Battista Gallone, busti provenienti da un reliquario più antico risalente al 1617 e andato distrutto da un incendio. |

Giovan Domenico Vinaccia, armadio reliquiario della Cappella di Sant’Anna nella Chiesa del Gesù Nuovo a Napoli |

In un primo momento il retablo di Cusano venne interpretato erroneamente come una sorta di iconostasi dal Bernich, che ipotizzò peraltro una persistenza delle tradizioni orientali in vari centri del Sannio. E’ stata avanzata anche la tesi che il retablo fosse stato realizzato su commissione della marchesa Chiara Origlia (moglie di Gorrello Origlia feudatario di Cusano dal 1568 al 1584, discendente di Gorrello Origlia, fondatore nel 1411 insieme ad Alfonso II d’Aragona della Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi con annesso convento) cui è stato riferito il mezzobusto di Santa Chiara, tesi ritenuta improbabile per la data che, come abbiamo già affermato, colloca il tutto al 1661.

Giovan Francesco Forlì, Madonna del Pianto fra San Gerolamo e San Carlo Borromeo con cornice lignea nella Chiesa di Sant’Antonio da Padova a Cerreto Sannita

Madonna del Pianto fra San Gerolamo e San Carlo Borromeo con cornice lignea nella Chiesa di Sant’Antonio da Padova a Cerreto Sannita |

Assai più seria e aderente alla realtà è una teoria avanzata dal Parente. Tale studioso, a seguito del raffronto tra questo retablo e la cornice racchiudente il dipinto di Giovan Francesco Forlì Madonna del Pianto fra San Gerolamo e San Carlo Borromeo (prima metà XVII secolo), che si può ammirare all’interno della Chiesa di Sant’Antonio a Cerreto Sannita, ha palesato chiare analogie stilistiche negli elementi decorativi dei due manufatti, talvolta quasi sovrapponibili. In secondo luogo si sa che prima del terremoto nell’antica Cerreto, il Convento delle Clarisse e la Chiesa di Sant’Antonio erano site una di fronte all’altra, e che dopo il cataclisma risultavano totalmente distrutte; secondo il Parente il manufatto (che reca il busto di Santa Chiara in una posizione preminente) proviene proprio da quel complesso, seppure restaurato e riadattato alla nuova chiesa, quindi con parti disomogenee e assemblate in modo diverso. La cornice della Chiesa di Sant’Antonio oggi visibile a Cerreto presumibilmente subì modifiche subito dopo il terremoto del 1688, modifiche rese impellenti dal probabile stato precario in cui l’opera della prima metà del XVII secolo fu ritrovata (il quadro è tra i pochissimi manufatti all’epoca risparmiati dal cataclisma), motivo per cui la stessa venne arricchita con alcuni elementi provenienti dal retablo. Ad oggi, seppure in buono stato di conservazione, tale esemplare di ottimo livello aspetta di essere valorizzato a dovere e pubblicizzato in maniera più capillare. Pochissimi sono i turisti che conoscono tale tesoro ed è un vero peccato, perché ci troviamo di fronte a un unicum della zona. |

Bibliografia: A. M. Iannacchino, Storia di Telesia, sua diocesi e pastori, Benevento 1900; E. Bernich, Paesi dimenticati. Cusano Mutri, in «Napoli Nobilissima», XI, 1902, pp. 10-13; M. Rotili, L’arte nel Sannio, Benevento 1952; E. G. Cassella, Cusano Mutri, Benevento 1961; R. Pescitelli, Chiesa Telesina: Luoghi di culto di educazione di assistenza nel XVI e XVII secolo, Benevento 1977; A. Cipolletta, Cusano Mutri nella sua storia e nelle sue bellezze, a cura di V. A. Maturo, Benevento 2006; G. Parente, Un retablo barocco a Cusano Mutri, in V. De Martini (a cura di), Sannio e Barocco, Napoli 2011; R. Pescitelli, Cerreto Sacra, 2 voll., Cerreto Sannita 2011.