“Il Polittico di Cima da Conegliano nella chiesa madre di Miglionico” di Marco Tedesco, storico dell’arte

Quando ci si avventura nei meandri della storia dell’arte quattrocentesca italiana, ci si imbatte in tanti straordinari nomi dell’arte italiana ed in particolar modo dell’arte veneta. Tra di essi spiccano grandi artisti come Iacopo Bellini, padre di Giovanni e Gentile Bellini e Giovambattista da Conegliano detto Cima.

Proprio Cima da Conegliano è l’artista di cui ci occuperemo. Su questo grande pittore non ci sono molte fonti sulla sua vita circa la data di nascita avvenuta a Conegliano nel 1459 o nel 1460, cosi come sono poche le fonti circa la sua formazione. Nelle Vite, Giorgio Vasari sostiene che Cima fosse stato discepolo di Giovanni Bellini e che a Venezia egli realizzò molte opere d’arte tra cui una pala d’altare oggi conservata a Milano nella pinacoteca di Brera, per la chiesa veneziana del Corpus Domini, destinata all’altare di San Pietro Martire e datata al 1505, raffigurante il santo medesimo tra i Ss. Nicola di Bari e Benedetto, ai quali fa da sfondo un paesaggio formato da un piccolo borgo arroccato e da un’ampia vallata che termina sulle rive di uno specchio d’acqua su cui sorge un piccolo gruppo di case e davanti al quale un pastore suona la sua baghette, strumento a sacco appartenente alla famiglia della cornamusa, mentre il suo gregge è al pascolo mentre dinanzi al San Pietro Martire un angelo accorda una cetra. Già in questa opera si nota la maestosità e la perfezione di questo artista che dimostra già di aver appreso appieno la lezione del Bellini, a sostegno della breve testimonianza che il Vasari ci propone su Cima da Conegliano, la quale si conclude con le seguenti parole “E se costui non fusse morto giovane, si può credere che avrebbe paragonato il suo maestro” (Giorgio Vasari, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, Roma, Newton Compton, 2009).

Cima da Conegliano, San Pietro Martire tra i Ss. Nicola di Bari e Benedetto, 1505-1506, Milano, pinacoteca di Brera

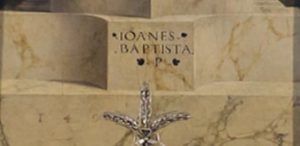

La maestosità e la lezione appresa da Giovanni Bellini, la riscontriamo anche in ambito lucano a Miglionico, piccolo centro del materano, nella chiesa madre di Santa Maria Maggiore dove è attualmente conservato lo straordinario polittico detto appunto Polittico di Miglionico datato al 1499 ed eseguito, come dimostrato dalla firma, proprio dalla mano di Cima da Conegliano, il quale si firmava molte volte come Johannes Baptista, Giovanni Battista suo vero nome o, come nel caso di Miglionico Johannes Baptista P.

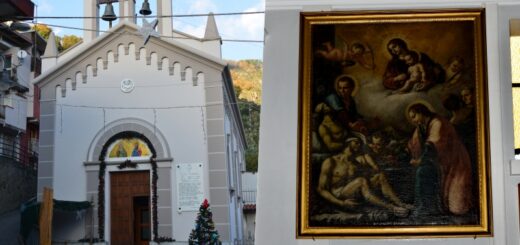

Cima da Conegliano, Polittico di Miglionico, 1499, Miglionico (Matera), chiesa madre di Santa Maria Maggiore

Prima di prendere in esame la struttura del Polittico di Miglionico, occorre chiarire come tale opera sia giunta a destinazione.

Cima da Conegliano, Polittico di Miglionico, part.

Quasi sicuramente, tale opera rientrava nel gruppo delle tante opere che il Vasari sostiene fossero state eseguite da Cima da Conegliano a Venezia. Stando agli studi del prof. Antonio Labriola, proprio a Venezia si trovava negli ultimi anni della sua vita don Marcantonio Mazzone, arciprete, letterato, umanista e compositore di musica sacra originario proprio del piccolo centro di Miglionico. Fu proprio don Marcantonio ad acquistare il polittico di Cima da Conegliano per farne dono al convento di San Francesco a Miglionico, dato sostenuto anche dal prof. Angelo Lucano Larotonda nel suo testo Riprendiamoci la storia: Dizionario dei Lucani in cui a proposito di tale donazione non viene riportata alcuna motivazione particolare se non l’affetto che don Marcantonio Mazzone nutriva per il proprio paese d’origine. Tale affezione lo spinse dunque ad acquistare nel 1598, probabilmente a Venezia, il polittico qui preso in esame il quale fu destinato inizialmente al convento di San Francesco di Miglionico.

Convento di San Francesco a Miglionico, chiesa ed esterno

Il Polittico, costituito da pannelli di legno di pioppo, è stato più volte sottoposto a restauro: il primo risale al 1928; il successivo al 1962, in occasione dell’esposizione in mostra a Treviso. Nel 1964 i diciotto pannelli sono stati trasportati a Roma presso l’Istituto Centrale di Restauro dove si è provveduto al restauro totale. Nel 1972 si è resa necessaria la disinfestazione antitarlo dell’opera. Nel 1989/90 si è proceduto al restauro della cornice settecentesca. Nel 1997, prima della restituzione alla città di Miglionico si è proceduto al restauro del paliotto e alla revisione della cornice lignea dorata ad opera delle restauratrici della Soprintendenza per i Beni Artistici e storici di Matera.

Convento di San Francesco a Miglionico, particolare dell’interno

La struttura del polittico, sembrato e ricomposto nel 1782 su iniziativa dei Baroni del Pozzo i quali lo dotarono della sua attuale cornice, si compone attualmente di diciotto pannelli i quali raffigurano nella predella i santi protomartiri francescani.

Al centro del polittico campeggia una Madonna col Bambino in trono mentre ai lati vi sono disposte in due ordini figure di Santi in cui si riconoscono nel registro inferiore San Francesco d’Assisi, San Girolamo San Pietro e Sant’Antonio da Padova e nel registro superiore si riconoscono Santa Chiara d’Assisi, San Ludovico di Tolosa, fratello del re di Napoli Roberto d’Angiò in favore del quale rinunciò alla corona del Regno Angioino per abbracciare l’ordine francescano, San Bernardino da Siena e Santa Caterina. Come è possibile notare, nella maggior parte delle figure fin qui esaminate prevalgono personaggi legati al mondo dell’ordine francescano, che qui appare raccolto intorno alla figura della Vergine, alla quale l’ordine è consacrato in quanto proprio i francescani furono tra i diffusori del culto legato alla Madonna, la quale campeggia al centro del polittico mostrando il Bambino all’osservatore, per invitarlo a prostrarsi ad esso.

Cima da Conegliano, Polittico di Miglionico, part. della predella

Al centro del polittico campeggia una Madonna col Bambino in trono mentre ai lati vi sono disposte in due ordini figure di Santi in cui si riconoscono nel registro inferiore San Francesco d’Assisi, San Girolamo San Pietro e Sant’Antonio da Padova e nel registro superiore si riconoscono Santa Chiara d’Assisi, San Ludovico di Tolosa, fratello del re di Napoli Roberto d’Angiò in favore del quale rinunciò alla corona del Regno Angioino per abbracciare l’ordine francescano, San Bernardino da Siena e Santa Caterina. Come è possibile notare, nella maggior parte delle figure fin qui esaminate prevalgono personaggi legati al mondo dell’ordine francescano, che qui appare raccolto intorno alla figura della Vergine, alla quale l’ordine è consacrato in quanto proprio i francescani furono tra i diffusori del culto legato alla Madonna, la quale campeggia al centro del polittico mostrando il Bambino all’osservatore, per invitarlo a prostrarsi ad esso.

In corrispondenza del pannello centrale del Polittico di Miglionico, nella cimasa vi è un Cristo Passio, ossia un Cristo deposto dalla Croce rischiarato da una luce quasi frontale qui interpretata come una rappresentazione allegorica delle parole di Gesù “Io sono la luce del mondo”, che mostra le ferite alle mani subite nella crocifissione e la ferita sul costato causata dalla lancia che lo trafisse. Cosi disposti i due pannelli qui esaminati, esprimono ancora di più la concezione della figura di Cristo come Via per giungere al Padre e la figura della Vergine concepita come colei che indica la Via. Gesù stesso dirà nel Vangelo “Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me”

Cima da Conegliano, Polittico di Miglionico, part. del San Francesco

Cima da Conegliano, Polittico di Miglionico, part. del Sant’Antonio di Padova

Nella cimasa del polittico, abbiamo ai lati del Cristo Passio, l’angelo annunciante e la Vergine nel classico schema iconografico dell’Annunciazione, con la presenza di tutti gli elementi iconografici tipici, ossia il Giglio recato in mano dall’angelo e il leggio gotico sul quale compare un libro, simbolo della parola di Dio che sta per rivelarsi, dinanzi alla quale la Vergine è in preghiera all’interno della sua abitazione, pronta per ricevere la colomba dello Spirito Santo che scende su di Lei.

Cima da Conegliano, Polittico di Miglionico, part. Madonna col Bambino

Cima da Conegliano, Polittico di Miglionico, part. della cimasa

Contrariamente a quanto avviene nel Polittico di Olera, eseguito da Cima da Conegliano tra il 1488 e il 1489, in cui il pittore, se pur orientato verso un nuovo modo di concepire lo spazio in relazione alle figure, si attiene ad uno schema tradizionale legato ad una concezione medioevale del polittico basato sulla presenza del fondo dorato, nel Polittico di Miglionico Cima da Conegliano elimina tale elemento sostituendolo con paesaggi e scorci di cielo, concentrando l’attenzione sull’interazione delle figure con l’ambiente, cosi come avviene in un altro grande esempio di arte veneta presente in Basilicata, ossia il Polittico di Genzano, conservato a Genzano di Lucania nella chiesa di Santa Maria della Platea, attribuito a seguito di un accurato restauro a Giovanni Bellini, di cui come si è evidenziato Cima da Conegliano fu discepolo.

Cima da Conegliano, Polittico di Olera, 1486-1488 ca., Olera (fraz.di Alzano Lombardo), chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo

Cima da Conegliano, Polittico di Miglionico, 1499, Miglionico (Matera), chiesa madre di Santa Maria Maggiore

Giovanni Bellini, Polittico di Genzano, 1473-1474, Genzano di Lucania, chiesa di Santa Maria della Platea

Cima da Conegliano, Polittico di MIglionico, part. del San Pietro

Giovanni Bellini, Polittico di Genzano, part. dell’Angelo Annunciante con Cristo Crocifisso

Ecco dunque con il Polittico di Miglionico, un altra straordinaria pagina della storia dell’arte italiana la quale ci ha ancora una volta raccontato una storia affascinante legata alla figura di un artista di cui ancora poco si conosce ma che senz’altro mostra di aver appreso in toto la lezione del Bellini, contribuendo allo sviluppo della grande arte pittorica legata al mondo veneto, ma che attraverso donazioni e acquisti come quello effettuato da don Marcantonio Mazzoni, arriva nell’entroterra lucano, contribuendo a rendere ancora più affascinante e misterioso il fenomeno della presenza di opere d’arte di matrice veneta nei territori dell’Italia meridionale.

Marco Tedesco